こんにちは、Takuyaです。

この6作品シリーズを通して、私が就労継続支援B型事業所「わっはっは」でAIフィギュア作成に挑戦し、そして「言葉の力」がいかに自分の世界を変えるかという発見の旅を、皆さんと共有してきました。

AIフィギュア制作は、単なる趣味や技術の練習ではなく、私自身が過去に抱えていた「できないかもしれない」という不安を、「できる!」という希望に変えるプロセスそのものでした。

最終回となる今回は、この6話を通して得た私の学びを総括し、私の創作活動のヒントとなった専門家の考え方をご紹介します。

✨ 6作品を通して得た、私の成長の総括

私の挑戦は、一つの大きな疑問からスタートしました。

- スタート(第1話):「AIフィギュアは本当に使えるのか?」「なぜプロンプトが思い通りにならない?」という疑問と失敗。

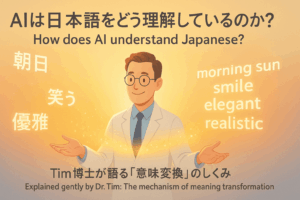

- 発見(第2・3話):Timの解説で、AIが言葉の「裏にある意味」を理解していること、そして日本語でも形容詞や副詞を具体的に使うことで精度が上がること(言葉の力)を発見。

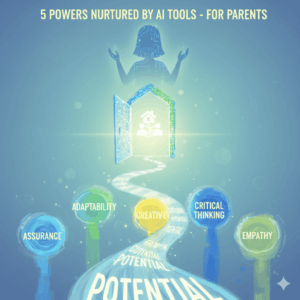

- 希望(第4・5話):この言葉の力を活用することで、身体的なハンディや精神的な制限を乗り越え、自分のアイデアを形にできるという希望に繋がりました。AIツールは、私自身の想像力や表現力を育む道具となったのです。

この経験を通して、「正しい言葉を選ぶ力は、想像を現実に変える力です」という、シリーズの核となるメッセージを強く実感しました。

📘 創作と学びのヒントになった考え方

AIに言葉を伝える上で、「英語的な視点」を持つことが重要だとわかりました。これは、AIツールの活用が、そのまま英語学習やコミュニケーションの考え方と深く結びついているからです。

私がプロンプトを作成する上で、参考にさせていただいた専門家の考え方をご紹介します。

1. 西澤ロイさんの考え方

西澤ロイさんの主張から、私は「英語」に対する見方を根本から変えることができました。

- 学びのポイント:「英語は暗記科目ではなく納得科目である」という考え方に出会いました。これは、AIへのプロンプト作成において、文法や単語を丸暗記するのではなく、「なぜこの語順でなければAIに伝わらないのか?」という論理を納得することが大切だと教えてくれました。

2. 川﨑あゆみさんの考え方

川﨑あゆみさんの書籍は、AIへのプロンプト作成を「日本語の再構築」として捉えるヒントになりました。

- 学びのポイント:第二言語の習得方法から学べるのは、「英語は表現の道具」であるということです。日本語で「きれいな感じ」と思うものを、いかに具体的で明確な「表現の道具」(形容詞・副詞)に変換するか。この意識が、AIへの指示をより正確にする鍵となりました。

☀️ 最後に:挑戦は続く「わっはっは」から

AIとの“対話”は、これからもずっと続きます。Timが言うように、失敗は次のヒントであり、「対話の続き」です。

AIツールは、私にとって「働く力」や「希望を見つける力」を支えてくれる存在です。そして、その挑戦を可能にし、温かく見守ってくれるのが、吹田市でPC対応をした就労継続支援B型事業所「わっはっは」です。

このシリーズが、就労継続支援B型を探している方、そのご家族、そして支援者の方々にとって、AI時代における新しい可能性と希望を見つけるきっかけとなれば幸いです。

ご愛読ありがとうございました。

引用・参考資料

西澤ロイさん

川﨑あゆみさん

AI生成画像使用ツール:ChatGPT / Gemini / Google AI Studio