こんにちは、Takuyaです。

このシリーズでは、私が就労継続支援B型事業所「わっはっは」でAIフィギュア作成に挑戦し、言葉の選び方一つで、いかに結果が変わるかという発見をお伝えしてきました。AIツールは、私にとってハンディを乗り越え、新しい希望を見つけるための大切なパートナーとなっています。

今回は、AI活用を通じて得られる成長の側面を、特に「働く本人を支えるご家族や保護者の方」に向けてお話ししたいと思います。

「AIで何か作りたい」と言われたとき

もし、お子さんや大切な方が「AIで何か作りたい」と言い出したとき、保護者の方は「AIは難しそう」「ゲームのような遊びにならないか」と不安に感じるかもしれません。

しかし、私の経験からお伝えしたいのは、AIツールは決して難しい技術練習ではなく、創造性を引き出す表現の道具であるということです。

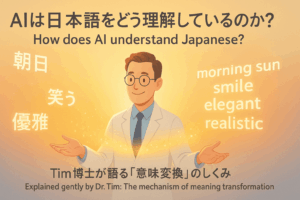

第1話から第3話で見てきたように、AIに正確に意図を伝えるためには、「曖昧な気持ちを、具体的な言葉に落とし込む力」が必須です。この訓練が、結果的に本人の内面にある様々な能力を育んでくれました。

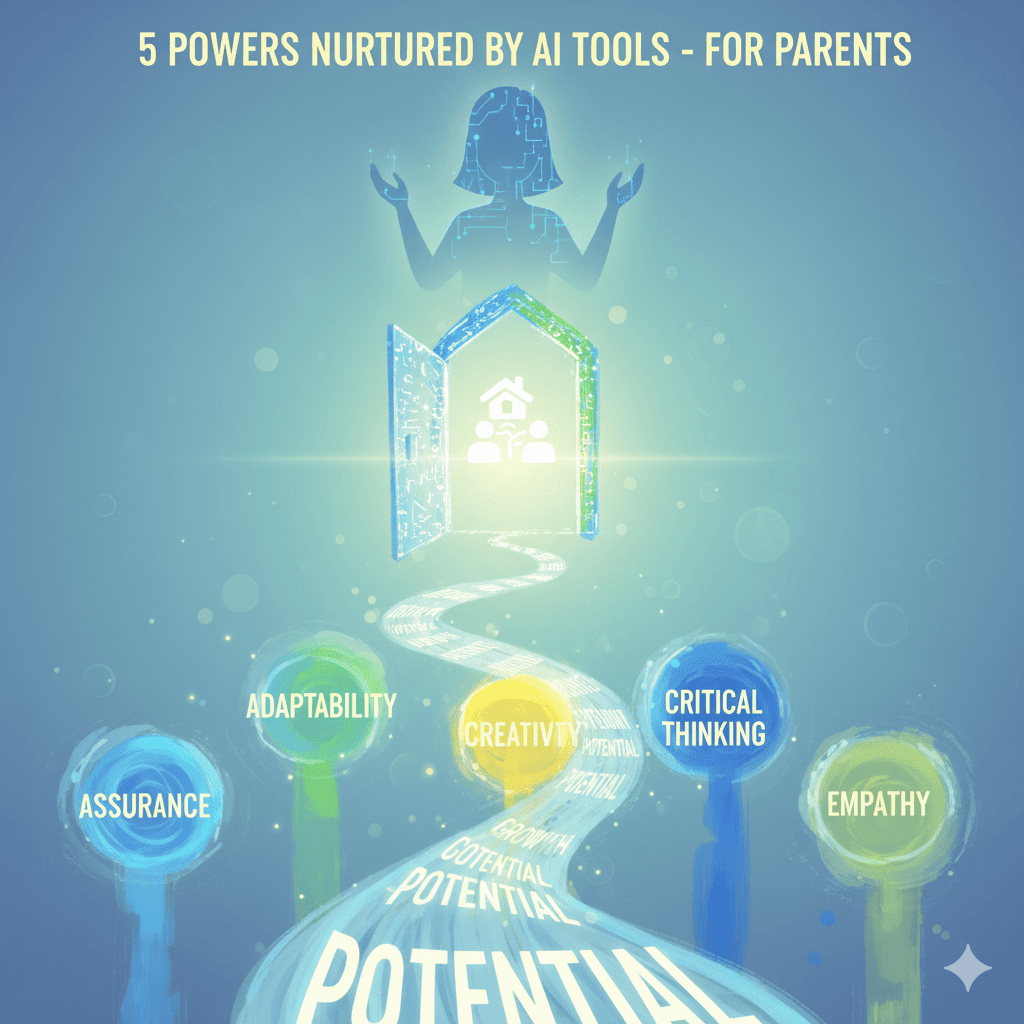

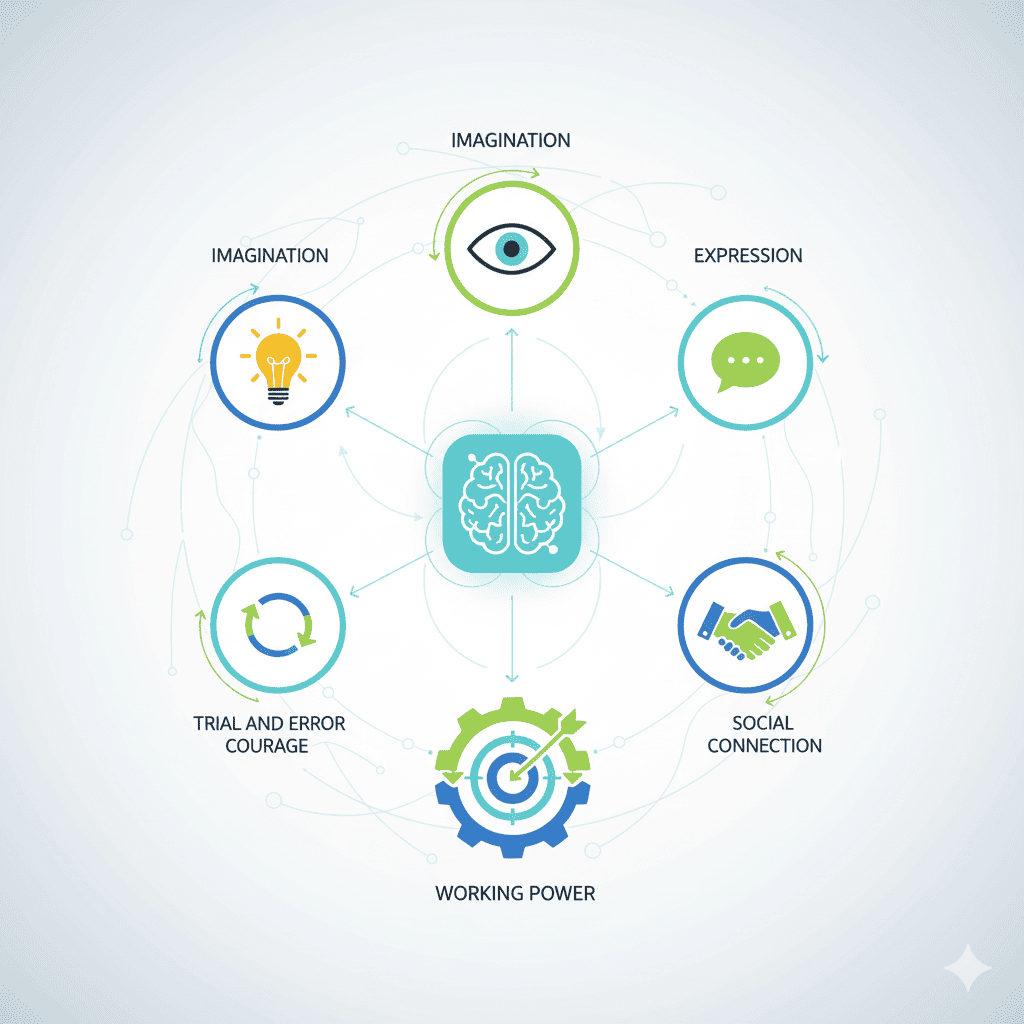

AIツールを活用することで、以下の5つの力が具体的に伸びていると実感しています。

✨ AIツールが創造性を引き出す5つの力

AIとの対話を通じて、作品が形になる喜びと共に、将来の「働く力」や「社会とつながる力」につながる大切な要素が育まれています。

| 育まれる力 | AIツールでの具体的な体験 |

|---|---|

| 1. 言語能力 | 考えを言葉で表現する。抽象的なイメージを形容詞や副詞(例:「優雅に」「柔らかく」)で明確に伝える訓練になる。 |

| 2. 論理的思考 | プロンプトの修正を通じて、原因と結果(この言葉がこの結果を生んだ)を理解する。失敗を論理的に分析し、改善案を考える。 |

| 3. 美的感覚 | 色・形・光のバランスを見て、自分の理想とのズレを調整する。美しい構図や質感を意識するようになる。 |

| 4. 達成感 | 自分の言葉一つで、想像が瞬時に作品として形になる喜び。この成功体験が自信につながる。 |

| 5. 社会参加 | 作品を通じて人とつながる。公開や共有を通じてフィードバックを受け取り、社会との接点を増やす。 |

🧩 失敗を「次のヒント」に変える「わっはっは」の環境

この成長のプロセスは、私たちが通う就労継続支援B型事業所「わっはっは」の温かい環境があってこそ成り立っています。

AIとの対話では、時に「失敗」が生まれます。でも、Timはいつも「失敗は、AIとの“対話の続き”なんだよ」と教えてくれます。スタッフの方々も、結果ではなくプロセスを見守り、「次はどうなるかな?」と笑顔で挑戦を促してくれます。

この失敗を恐れない環境が、試行錯誤の勇気を育み、論理的思考や言葉の表現力を磨く土台になっています。

☀️ 保護者の方へ:言葉が未来を創る

AIツールは、障害の有無に関わらず、誰もが自分のアイデアを形にし、社会に貢献できる可能性を秘めています。私がこのシリーズを通して最も伝えたいことは、これです。

正しい言葉を選ぶ力は、想像を現実に変える力です。

AIとの対話を通じて、自分の世界を表現する力を磨くことは、きっとお子さんたちの未来を支える「希望」になると信じています。吹田市でPC対応をした就労継続支援B型事業所「わっはっは」は、その挑戦を優しく支える場所です。

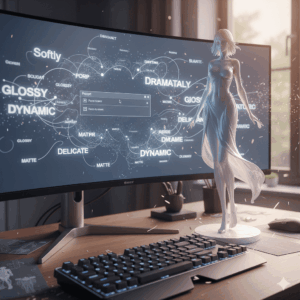

ここを見てもらったら、スタッフの技術レベル高さもわかるよ

引用・参考資料

西澤ロイさん

川﨑あゆみさん

AI生成画像使用ツール:ChatGPT / Gemini / Google AI Studio

🪶 次回予告(第6話)

いよいよ最終回です。

次回は、「参考にした考え方と学びのまとめ」と題し、この6作品を通して私自身がどのように成長できたのか、そして創作のヒントとなった専門家の考え方を総括してお届けします。