こんにちは、Takuyaです。

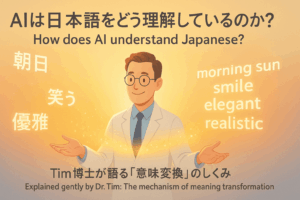

第1話から第3話まで、AIフィギュア制作を通して、言葉選びの重要性や、AIが言葉をどう理解しているのか、その仕組みについて深く探ってきました。AIとの対話を通して「伝える言葉を丁寧に選ぶことが、自分の世界をつくる」という大きな気づきを得たのです。

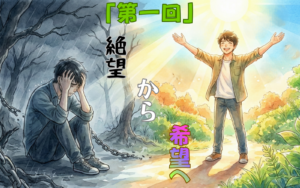

今回は、この「言葉の力」の発見が、私自身の人生観や「働くこと」への見方をどう変えてくれたのか、より個人的な経験をお話ししたいと思います。

以前は「できない」と思っていたこと

正直にお話しすると、私は以前、身体的なハンディや精神的な制限から、自分の能力に不安を感じることもありました。特に、「何かを形にする」「クリエイティブな仕事をする」といったことに対しては、高度なスキルや体力が必要だと感じ、「自分にはこんな技術を使った創作はできない」と諦めかけていました。

しかし、就労継続支援B型事業所「わっはっは」でAIツールに出会い、挑戦を始めてから、考え方が変わりました。

AIツールは、私にとって「ハンディを飛び越える道具」になったのです。

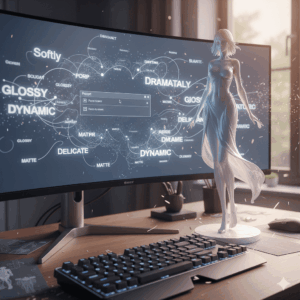

従来の創作活動では、手先の細かな作業や長時間の集中が求められますが、AIフィギュア作成に必要なのは「言葉」です。

私が思い描く世界を、Timとの対話を通じて言葉で伝え、プロンプトとしてAIに打ち込むだけで、今まで実現できなかった自分のアイデアを形にできるようになりました。この経験は、「自分の思いは、ちゃんと形になる」という、かけがえのない希望を与えてくれました。✨

🧩 吹田市の「わっはっは」で広がる、仲間との挑戦

私が通う就労継続支援B型事業所「わっはっは」は、単にAIツールを使う場所ではありません。

ここでは、同じようにAIツールやPCを活用した創作・仕事に取り組む仲間がいます。私たちは、うまくいったプロンプトや、失敗から得たヒントを共有し合います。スタッフの方々はとても温かく、私が失敗しても「次はどうなるかな?」と笑顔で見守ってくれます。

この環境が、私の挑戦を支えてくれています。一人では途中で諦めてしまったかもしれない試行錯誤も、 Timや仲間がいることで、「失敗は、AIとの“対話の続き”なんだよ」という前向きなメッセージに変わるのです。

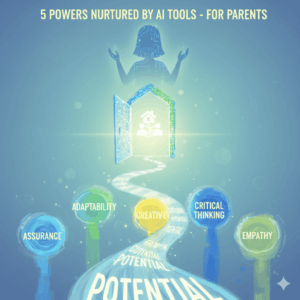

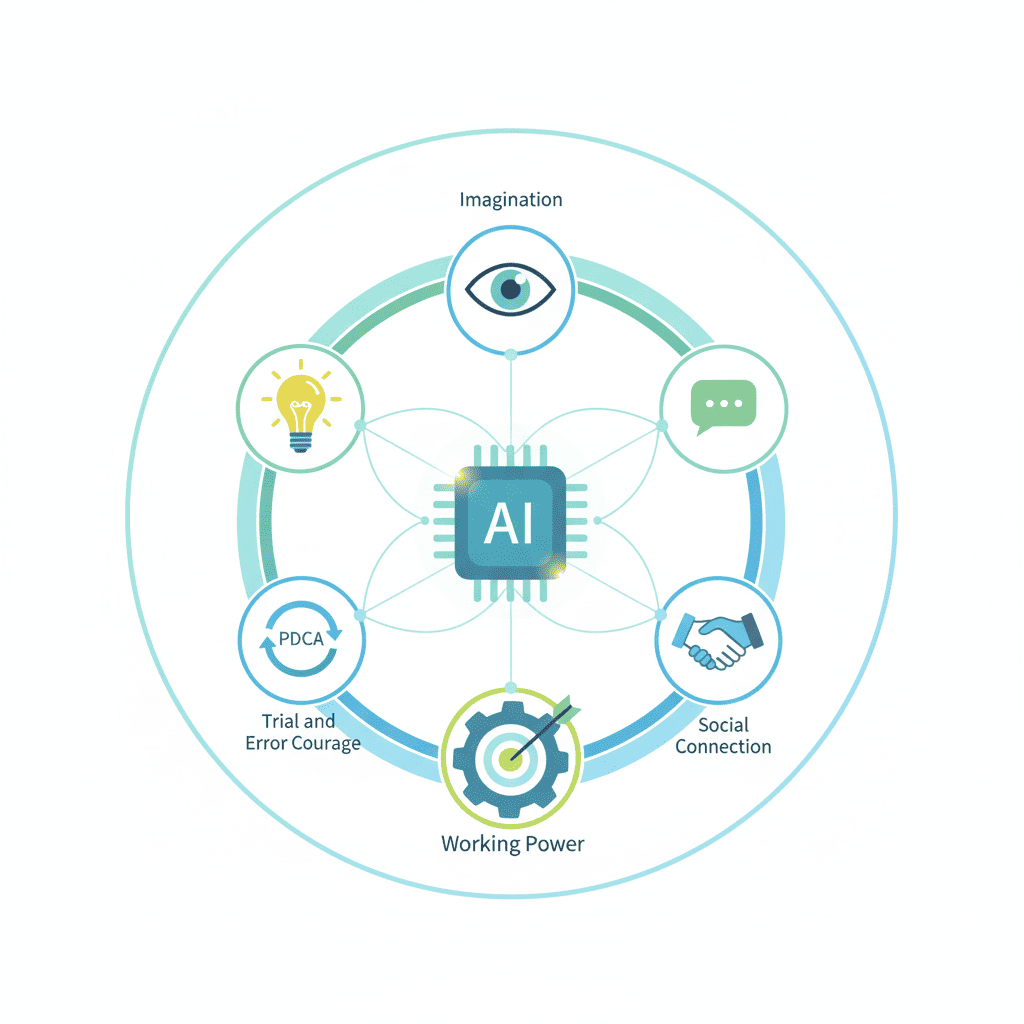

✨ AIツールが育む5つの力

AIツールを使った創作活動は、単なる技術練習ではなく、私の内側にある様々な力を育ててくれました。

これは、私自身の「働く力」や「希望を見つける力」を支えてくれる、重要な学びだと感じています。

| AIツールが育む力 | それが「働く力」につながる理由 |

|---|---|

| 1. 想像力 | 言葉で表現するために、頭の中で完成図を明確に思い描く力 |

| 2. 観察力 | 出力されたAI画像と自分の意図のズレを見つけ、言葉を修正する力 |

| 3. 言葉で表現する力 | 曖昧な気持ちを具体的な形容詞・副詞で伝えるコミュニケーション力 |

| 4. 試行錯誤の勇気 | 失敗を恐れず、改善を繰り返すPDCAの思考 |

| 5. 社会とつながる力 | 作品を公開し、人からフィードバックをもらう社会参加の喜び |

「自分の言葉で伝える」ことが、どれだけ力を持っているかを実感した今、私はこのAIツールが「働く力」や「希望を見つける力」を支えてくれると確信しています。そして今日も、就労継続支援B型事業所「わっはっは」で新しい挑戦を楽しんでいます。

引用・参考資料

西澤ロイさん

川﨑あゆみさん

AI生成画像使用ツール:ChatGPT / Gemini / Google AI Studio

🪶 次回予告(第5話)

AIツールが育む力は、働く本人だけでなく、家族や支援者の方々にも大きな希望をもたらします。

次回は、「AIが育む5つの力 ― 保護者の方へ」と題し、この経験を保護者の目線でどう捉えることができるか、家族に伝えたいメッセージをお届けします。